2020年9月16日,欧洲粒子物理中心(CERN)科研委员会(Research board)经过评审,认为ATLAS实验上的高粒度时间探测器(High Granularity Timing Detector, 简称HGTD)项目[1]预研充分,技术方案可行,正式批准了启动HGTD项目的建造,计划于2027年完成建造和安装。HGTD可以同时精确测量粒子的时间和位置信息,区分来自不同对撞顶点的粒子,对高亮度对撞数据的物理研究有重要的意义。

HGTD将采用低增益雪崩探测器(Low-Gain Avalanche Detector,简称LGAD), 它是RD50合作组[2]提出的新型半导体探测技术。其主要特点是通过在传统的N-in-P硅像素探测器的PN结下注入高浓度的P型掺杂,实现可控的内部增益。该类探测器具有响应快,抗辐照的特点,很快得到了粒子物理实验领域内的重视。

图书馆VIP2019年1月23日正式加入HGTD项目。赵政国院士在核探测与核电子学国家重点实验室内迅速组织团队开展相关的探测器技术,电子学读出技术及系统集成方案的研究。刘衍文全面负责课题组织,并负责LGAD的探测器技术和系统集成方案的研发,赵雷负责电子学读出系统的研制,孙勇杰负责性能测试系统的搭建,吴雨生负责数据获取测试系统搭建和相关重建软件和性能研究方面的工作。在过去的不到两年的时间内,团队已经完成了第一版LGAD的设计(USTC-1),并在中国科学院微电子所流片制作,测试结果显示时间分辨率优于50皮秒,已经达到设计指标。团队已经建成LGAD读出电子学芯片的测试系统,基于激光和放射源的探测器性能测试系统。 中国科学院苏州纳米研究所和上海交通大学先后加入课题组,与我校紧密合作。

在HGTD设计报告撰写过程中,科大组利用探针台和性能测试系统完成了日本滨松提供的原型探测器样品的测试,并参与了束流测试工作。在大面积LGAD探测器的一致性,以及个别探测单元出现大漏电流问题的应对方案探讨上做出了出色的工作。苏州纳米所验证了大面积的LGAD阵列和读出电子学芯片的倒装焊可行性。这些工作很好地回答了技术设计报告评审委员会的问题。

课题组的研究工作得到了科大微纳研究与制造中心的大力支持,经费方面得到了中国科学院关键技术研发团队项目(负责人:赵政国)国家自然科学基金委“ATLAS实验探测器Phase 2升级”项目(负责人:刘衍文)和中国科大校级创新团队(负责人:刘衍文)的资助。

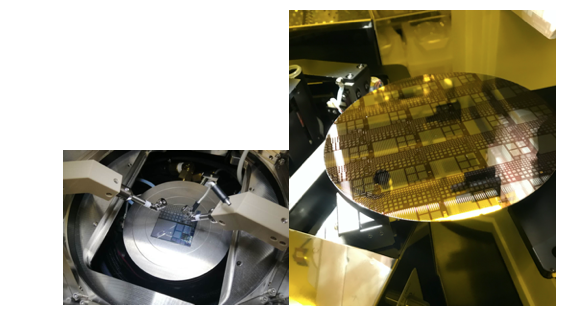

左图:在探针台上进行USTC-1 LGAD电学特性测试

右图:科学院微电子所制作完成USTC-1 LGAD

HGTD技术设计报告: https://cds.cern.ch/record/2719855?ln=en

RD50合作组网: http://rd50.web.cern.ch/

backup:

粒子探测器技术的发展导致了很多重大发现,在物理发展中起到推动作用。当前先进的硅像素探测器可以实现精确的粒子位置测量,但是时间分辨率不理想,一般在纳秒量级。实现兼顾位置和时间测量精度的探测器技术的是粒子探测器领域内的重要研究方向。

(图书馆VIP粒子科学与技术中心、核探测与核电子学国家重点实验室)